唐宋乐理常识

十二律

我们知道,音高与声音的频率是相关的,在音乐实践中,人们不约而同地发现:当两个音一起出现的时候,它们的频率关系越规律,声音就越好听;同时,若我们将声音频率倍增,再和它自己一起演奏,那么听起来的感觉差不多——古人当然没有频率的概念,但他们在操作中依然发现了这样的规律。

把一个音的频率倍增,便与它自身形成了一个纯八度音程,而我们的生律规则,则是试图在一个纯八度中和谐地插入若干个音。

于是,两种早期的生律规则出现了,他们是“五度相生律”和“三分损益法”。

五度相生律

原理

古希腊人(特别是毕达哥拉斯学派)发现,当声音的频率比为1:2、2:3、3:4时,人耳听起来会感觉和谐。

我们现在把频率比1:2称为纯八度,2:3称为纯五度,3:4称为纯四度,这是由频率比对应的音程得名。

五度相生律,便是在确定某一个基音后,向高频率生音六次,得到七声音阶。

为什么是七声音阶

需要注意的是,以2:3的比例生音,第三个音便已经超出了基音频率的两倍,而我们希望所有的音都在一个八度内,为了解决这个问题,便要用到前文提到的,频率倍增,听起来的感受差不多的原理,将生成的音减半。

因此,五度相生律以 为基音频率生音第 个音频率 的通式为

回到我们的问题,为什么是七声音阶,因为我们发现

计算发现,我们通过上述规则产生五个音、七个音或十二个音,基本等比例地将所有音安排在了一个八度音程内。

下一次两者指数相遇,要到41,再下一次是53, 这个结果最早由西汉的音律学家京房算出,但不具备实践价值。如果对这个问题感兴趣,可以了解丢番图逼近。

三分损益法

中国古代的先民也很早就发现了整数比声音好听的规律,并采用了与五度相生律相通的算法。

我国的先民更进一步,在统一度量衡的同时,将音高也进行了标准化——或者说,度量衡的统一是从音高的统一开始的。而音高的统一,非常有东亚温带亚热带农耕文明的气息。

首先,他们找了一些敲起来音高很标准的竹管,称为“律管”,将其定为基准音,称为“黄钟”,然后选取了大小适中的小米,准确的说,是一种黑色的小米,称为秬黍。将小米装满这些竹管,统计装入小米的量,得到了一个大概的数字,1200粒小米。于是,标准音“黄钟”便被确认下来,那就是敲击容积为1200粒小米的竹管得到的音高。

黄钟律管中空的部分叫做“龠”,龠被小米装满的体积叫做“合”。

于是,体积单位标准化了,10合为1升,10升为1斗,10斗为1斛。

重量单位也有了标准,1200粒小米定为12铢,24铢为一两——因为是两个12铢。

这是统一度量衡背后,一个关于农耕民族的浪漫故事——一切从音乐开始。

回到我们的话题,确定了黄钟的音高后,去掉律管三分之一长度,得到新的音,称为林钟,将林钟律管增长三分之一,得到新的音,称为太簇……如此往复,我们得到了十二个音,称十二律,它们的名字比欧洲用的字母复杂很多。按音高排序,他们叫做:

| 黄钟 | 大吕 | 太簇 | 夹钟 | 姑洗 | 中吕 | 蕤宾 | 林钟 | 夷则 | 南吕 | 无射 | 应钟 |

|---|

十二平均律

上述两种方法,都是较落后的生律方法, 东西方的音乐学家都发现,通过这两种方法得到的音,总是不能刚好在一个八度音程内均匀分布;并且,生成的等位音并不是同一个音,例如,C和B#不同,F和E#不同,于是便产生了采用纯五度和大三度结合方式生音的纯律和将一个八度均分的十二平均律。

要均分一个八度,就要计算 。这个无理数同时难住了东西方的音乐学家们。

16世纪,欧洲人开始尝试给出一些不精确的解,这些解有不错的实用价值,通过后期微调便可以得到大致的平均分布。17世纪,欧洲的科学家开始用对数计算,并得到了较为精确的结果。

而在古代中国,生活在东晋-南朝(5世纪)的何承天首次提出了将十二次损益后得到的“清黄钟”与黄钟的差距均分为十二份,分别加入每个音中,补全差距的思路,在实践中也取得了好的结果。一直到明朝,对三分损益法进行改良的思路有很多,不再赘述,直到明朝中后期(16世纪),朱载堉用丧心病狂的超大算盘取得了精确到小数点后25位的结果,称为密律。(同时期的文森佐,即伽利略的父亲,也在进行类似的计算,但并没有得到好的结果)

虽然朱载堉领先欧洲几十年得到了密律,但其实东西方数学家计算出的精确解在实际使用中意义不大,即使通过何承天的方法,也可以得到不错的结果。而何承天早在东晋便提出了十二平均律的思想,这是值得赞赏的。

比较

虽然古代东西方采用的生律方法不同,但因为其指导思想的相似性,两者都产生了五音、七音、十二音的体系,且分布大致近似。

现代的七音,已经默认使用十二平均律重新标定,因此会与古代的音乐有所差别。十二平均律虽然均分了一个八度音程,却也对和谐的纯五度产生了破坏。

中国古代因为采用三分损益法,得出的音阶已经足够谐和,因此,中国古代没有产生大小调理论,也没有产生和声学,更注重横向的旋律变化,而不是纵向的和声关系。

中国五声性调式

我们常说,中国古代使用五声调式,首先要注意区分,因为爵士乐也有五声调式,我们在这里讨论的是中国古代使用的中国五声性调式。

五声调式,顾名思义,采用五个骨干音,分别称为宫、商、角、徵、羽。这五个音是从宫开始,依照三分损益法推算出前五个音。

上述五音,加上两个偏音,就成为了七声音阶。唐宋音乐有三种调式,称为燕乐、雅乐、清乐,说是三种调式,实际上则是三种不同视角,他们之间可以互相转换。唐宋的音乐典籍,都是以雅乐音阶记述,没有例外。国内古代音乐研究的教科书严重落后,仍然保留同均三宫理论。

雅乐,或称为正声音阶,在五音的基础上,增加了变徵和变宫,按音高排列如下:

| 宫 | 商 | 角 | 变徵 | 徵 | 羽 | 变宫 |

|---|

其中,变徵距宫的音程为增四度,变宫为大七度。

二十八调

唐宋记录乐曲的音调,需要确定主音(称为“均主”),结束音(称为“杀声”)以及杀声在音阶中的地位。如此组合,便称为“调”。

例如,均主为宫音,在黄钟,杀声为羽音,在南吕,则称为黄钟之羽,为羽调式。这是一种记法,也可从杀声角度看,称为南吕为羽。

隋唐以前,通过组合十二律与五声音阶,可以得到六十调。

唐宋时,组合十二律与七声音阶,可以得到八十四调。

在八十四调基础上,组合十二律与宫、商、羽、变宫四声,可以得到四十八调。

在四十八调基础上,取十二律中七律,可以得到二十八调。

在四十八调基础上,取十二律中六律与宫、商、羽三声,可以得到十八调。

从各方面考虑,我们的讨论将采用二十八调。

旋宫转调

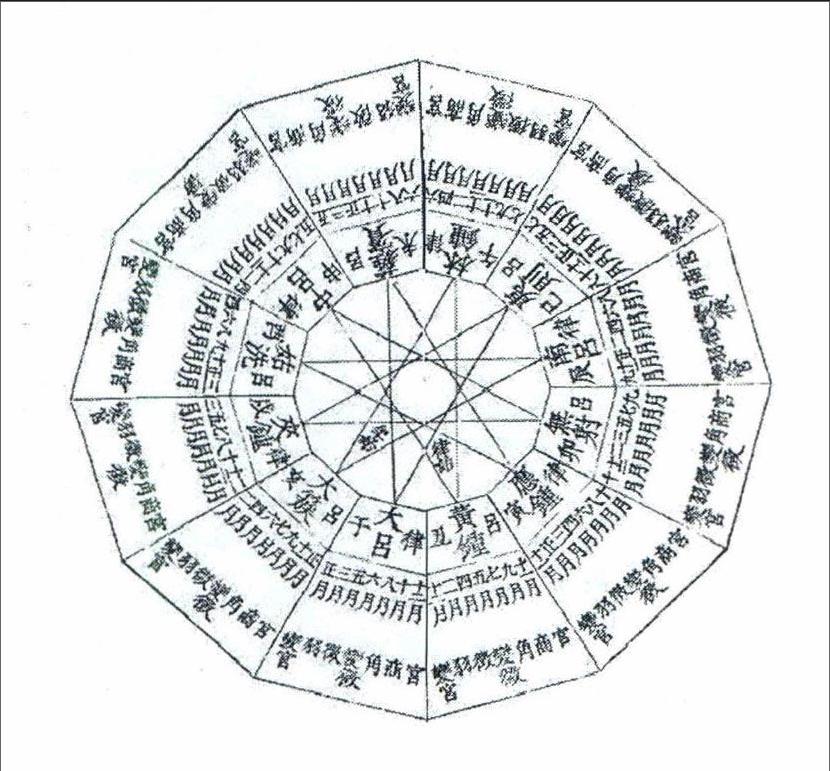

古人常把音阶和十二律绘制成圆形,于是,主宫音的音高转变,称为“旋宫”,调式的转换,称为“转调”。

总结

本篇内容,写给对唐宋音乐基本知识感兴趣的读者,笔者认为,该篇内容对学习诗词有一定作用。